Después de arrebatárselos a sus padres, las tropas de Hitler iniciaron un plan macabro para «germanizar» a miles de niños polacos que habían sido secuestrados previamente por sus rasgos arios. ¿Su delito? Ser rubios, altos, fuertes y de ojos azules. Terminada la II Guerra Mundial, alrededor de 150 de esos niños acabarían siendo acogidos en la Barcelona franquista de 1946. Tras dos años de concienzuda investigación, la escritora Gisela Pau les ha sacado del más absoluto de los olvidos en la novela ´Los tres nombres de Ludka’, un éxito de ventas en el mercado extranjero que merece ser leído. Crónica Libre ha entrevistado a la autora.

Ludka Nowak, la protagonista del libro, menciona que “iba de una ciudad a otra, de un país a otro sin saber quién era, ni dónde pertenecía”. Lo hace al final del libro ´Los tres nombres de Ludka` (Planeta), siendo ya una mujer de 70 años y recordando que de niña había sido “como un pequeño árbol con las raíces al aire, sin conseguir arraigar en ninguna parte”.

Nowak se expresa de ese modo al hablar de ella misma y sobre un grupo de niños huérfanos raptados a sus padres –muchos, asesinados en campos de concentración en el Holocausto– por familias nazis, con el único objetivo de convertirlos en unos perfectos chavales arios, a partir de sus característicos rasgos físicos. Todos ellos fueron despojados de su nombre, de su memoria e, incluso, de su lengua. Germanizados primero y, abandonados tras la huida de los soldados nazis después, algunos acabarían viviendo en la clandestinidad de los bosques como parias. ¿Quién iba a querer a unos niños con padres judíos, primero, y luego unos padres nazis?

La historia detrás de la ficción

Gisela Pou (Castellar del Vallés, 1959) ha construido a “un personaje de ficción que tiene mucho de realidad y mucho de esos niños” tras conocer de cerca la peripecia de un centenar de huérfanos polacos que llegaron a Barcelona sin patria y sin identidad en 1946. Permanecerían alojados durante una década en una residencia infantil del número 49 de la calle Angli de Ciudad Condal y posteriormente en la residencia Vallcarca, situado en el mismísimo barrio de Bocanova. “No hubiese sido posible sin la mediación de la Cruz Roja Internacional y la del Consulado polaco de Barcelona”, explica la autora.

Viajaban con las manos vacías, sin maletas, portando únicamente un cargamento de experiencias terribles. Al cabo de diez años, en 1956, en el mejor de los casos fueron devueltos a la Polonia comunista o a otros países, como Italia, Austria o Estados Unidos, donde eran amparados por la gran comunidad polaca neoyorquina. 50 años más tarde, una veintena de ancianos, que fueron algunos de estos niños polacos, regresaron en 2008 a Barcelona para participar en unas jornadas de conmemoración.

Una concienzuda investigación

La escritora catalana supo de esta historia al toparse de casualidad con el estremecedor artículo de un compañero y no pudo permanecer de brazos cruzados ante la barbarie y la sinrazón que habían vivido sus protagonistas. Decidió que alguien tenía que contarle este acontecimiento ahora olvidado al mundo, se le ocurrió que había que “revivir” de algún modo a estos niños que perdieron su infancia y que a su vez lo perdieron todo.

Buceando en hemerotecas recopiló documentación de la época y entrevistó a alguno de esos niños polacos que siendo ancianos todavía recordaban los años vividos en Barcelona “como si hubiesen estado en el mismísimo paraíso”. Se lo dijeron aún teniendo que abrir viejas heridas. Y es que, después de haber conocido la dureza de la guerra, no podían haber recalado en un sitio mejor. Para Gisela Pou es un tema de rabiosa actualidad, pues “hoy en día los menores cuya vida transcurre entre bombas y conflictos bélicos siguen teniendo los mismos padecimientos al igual que ha ocurrido en Siria o más recientemente en Ucrania”, señala. Y prosigue : “La historia se repite porque el ser humano es el ser humano y a pesar de vivir circunstancias durísimas tiene que aprender a seguir adelante” .

Cobayas humanas

Se calcula que sometieron a unos 400.000 niños -200.000 eran polacos- al proceso de germanización ideado por Heinrich Himmler. Ante todo había que “desparasitarlos” y “educarlos en los valores del III Reich para que diesen ejemplo como parte de una raza superior”. Adoctrinados durante su infancia como nazis, no se consideraban víctimas del autoritarismo de Hitler sino de la derrota del nazismo.

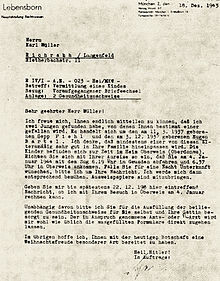

Mediante el proyecto Lebensborn de las SS.(la fuente de la vida),los menores llegaban a odiar desde sus raíces hasta su propia lengua materna en intensas “formaciones” que recibían en las granjas de niños de Salzburgo, en Austria. Una vez concluida su “preparación” eran trasladados a familias de alemanes que los elegían como si de prendas de vestir se tratara.

“Otros iban a ser usados de cobayas en los horribles experimentos eugenésicos”, destaca Pou y, por lo tanto, a menudo eran torturados o morían asesinados en el proceso. En su huida, los nazis destruyeron los archivos y eliminaros las pruebas que documentaban sus ansias para crear una raza aria. De ese modo, muchos niños perdían la oportunidad de recuperar su identidad y la de su familia. “Lentamente iban a ir descubriendo sus verdaderos orígenes a pesar de que la mayoría nunca lo conseguiría”.

Traumatizados

Al igual que le sucede al personaje principal de la ficción de Gisele Pou, recalar en barco en la Barcelona de la postguerra no había sido una cosa fácil de asimilar para los niños polacos. Llegaban desde un mundo roto por el odio y arrasado por la guerra, traumatizados por las cosas que habían presenciado, sin poder articular apenas palabras de lo asustados que estaban. Además, habían pasado tanta hambre que acumulaban comida por miedo a quedarse sin alimentos. Según escritos de la época, los niños presentaban cuadros de angustia y depresión por lo vivido y revivían episodios de dolor en forma de pesadillas. Había quien se dedicaba a destrozar cosas; otros, “claustrofóbicos, escapaban de la residencia en pijama pensando que huían de un bombardeo; otros sólo podían calmar nervios haciendo punto…”.

La niña Ludka Nowak, la protagonista de la novela de 9 años, es incapaz de recordar el verdadero nombre que le pusieron al nacer. Sus usurpadores padres adoptivos, un oficial de las SS. y Maria von Brandt, su adorable mujer, le llamaban Hedda pero esa no era su identidad. En Barcelona, traba amistad con Emma, la hija de Isabel Andreu, una de las empleadas de la residencia en la que se aloja temporalmente, miembro de la resistencia a Franco y cuyo marido permanece en Francia, en el exilio.

Ludka, como el resto del grupo, crece en la capital catalana y es cuidada por Wanda Morbitzer, una mujer que existió en la realidad (véase en las fotografías que adjuntan el artículo) y que fue consejera del consulado polaco. Wanda, junto a su esposo Harry Tozer, sería lo más parecido a una madre que tendrían aquellas criaturas desamparadas a las que erróneamente les habían hecho creen que eran alemanas.

Integrando en el coro de la escuela polaca de la ciudad que les acoge, al cumplir 19 años Ludka viaja a Polonia en busca de su verdadera familia. Sera allí, en su país de origen, donde entrará en contacto con la única persona de su misma sangre que sigue viva, la hermana de su padre, la única superviviente del Holocausto y la barbarie nazi de la familia. Conocerá de esa forma su tercer y verdadero nombre: Ewa Jedinak, como fue bautizada al nacer. Descubierto su origen, iniciará una nueva vida en Estados Unidos, esta vez la que ella quiere vivir.

Barcelona otra vez

En el 2008, el Ayuntamiento de Barcelona y el consulado polaco invitaron a una pequeña representación de los niños acogidos en el orfanato, ya octogenarios, para homanejear a Wanda Morbitzer-Tozer, la mujer que los rescató, los acogió, vistió, educó y alimentó. El homenaje se llevó a cabo en la Torre Marsans, orfanato para niños polacos al acabar la II Guerra Mundial. Aún hoy, simbólicamente, la comunidad polaca se reúne en este edificio para festejar la Navidad.

El reencuentro entre los barceloneses y los polacos mismos, desató recuerdos y sentimientos intensos en la ciudad. El país que volvían a ver no era la pobre España de la postguerra que habían dejado atrás pero les recibía con la misma solidaridad que supo despertar en los años cuarenta la propia Wanda Tozer, al cubrir las necesidades más básicas de los niños consiguiendo para ello financiación y apoyo.

Durante la Guerra, Wanda había ayudado a multitud de refugiados y por ese motivo fue perseguida. Arriesgó su propia integridad poniendo su vida y la de quienes más quería en peligro. Dejó marido e hijos en Barcelona y lejos del peligro, decidió que volvería cuando Franco empezase a llevar a cabo otro tipo de políticas. Finalmente el dictador inició vías de acercamiento con los aliados, Wanda regresó y retomó su labor caritativa, esa por la que le homenajearían en 2008. Y no era para menos.

Sólo la labor altruista de Wanda Tozer, además de la de los cuidadores españoles y los profesores y curas polacos que velaban a los niños, consiguió mitigar la desazón de los pequeños. Sólo entre los muros de esa torre, la de Marsans, pudieron hallar la paz y la felicidad que tanto les faltaba, en lo que coincidían en calificar al unísono como “los mejores años de mi vida después de mi calvario”. Barcelona, sin duda, les había devuelto la sonrisa.

“Franco los acogió y lo hizo para congraciarse con los aliados y lo hizo con la mediación del Vaticano y para ayudar a la ultracatólica Polonia, que había caído bajo la bota comunista”, concluye Pou, autora de novelas y libros infantiles y guionista de series como ´El Súper`. Durante aquel acto conmemorativo la directora general de la Memoria Democrática, María Jesús Bono manifestó que este caso no nos era ajeno porque, como recordó, en el Estado español «centenares de niños también fueron robados por el franquismo y la mayoría no reencontraron nunca más sus familias«.

Aunque la historia de la pequeña Ludka sea una ficción a tres voces, está recreada gracias a vivencias y fragmentos de casos reales recopilados por Gisela Pou; es un relato necesario en tiempos de guerra, un alegato en favor de la resistencia o la propia identidad pero, sobre todo, un homenaje a los niños y a las niñas que son víctimas del desarraigo.

La historia de Aleksandra Gruzinska

Tenemos querecorrer muchas hemerotecas para encontrar testimonios directos de los niños a los que les dieron una segunda oportunidad en nuestro país. El periodista de La Vanguardia Lluís Amiguet fue de los pocos que consiguió charlar con ellos en su regreso a Barcelona, a principios de los 2000. El articulista quedó asombrado con el relato que le contó de primera mano Aleksandra Gruzinska, una «alemana, polaca, española» que, al final, tenía como única patria los libros.

Aleksandra tenía 76 años por aquel entonces y, justo antes de morir, su memoria era la de un elefante. Nazificada tras quitársela a sus padres, fue adoptada hasta que recaló en Barcelona un periodo de 5 años. Al dejar atrás España, terminó en Arizona, EEUU, donde ejerció de profesora de francés. Retomó el contacto con su verdadera madre que, una vez curada, le repetiría una y otra vez que la nueva Polonia era un horror.

El testimonio de Aleksandra ha sobrevivido a su muerte y al del resto de los niños polacos que atracaron en el puerto de Barcelona. Gruzinska llegó a relatar que había sido secuestrada aprovechando la ausencia de su padre, combatiente en el frente cuando los nazis ocuparon Polonia en 1939. A su madre y a ella no les quedó otro remedio que huir de la guerra, convirtiéndose «en parte de la ola de refugiados» que trataban de ponerse a salvo. Su progenitora enfermó de gravedad y mientras se reponía a Aleksandra la internaron en un refugio para niños en Lodz. Tenía solamente 7 años.

Buscaban rasgos arios

A los nazis les importó entre poco y nada que los padres de Aleksandra estuviesen vivos porque tratarían de buscarles unos más puros. Un grupo de alemanes llegaron a la residencia y les hicieron un examen racial, apuntando sus características en un cuaderno. «Anotaban nuestro color de ojos, de pelo y determinadas medidas de nuestro cuerpo para ver si respondíamos a su ideal ario» declaró la anciana. «A los niños que teníamos aspecto que creían germánico nos internaron en una operación secreta en un centro de Buckau».

A la pequeña de los Gruzinska le realizaron un test psicológico para comprobar sus destrezas cognitivas y su capacidad mental, para posteriormente darle comienzo a su reeducación y nazificación. Le sustituyeron el apellido polaco Gruzinska por el germanizado Gruzinger; le fue prohibido hablar polaco y le forzaron a conversar en alemán durante todo el día, al tiempo que le daban a todas horas clases de cultura germana.Estudiaría en una escuela para niñas tirolesas, checas y polacas de Achern Baden, a las que, como ella, se les consideraba de ascendencia aria. Permaneció allí hasta que en 1943 fue adoptada por una familia alemana. «Siempre me trataron bien. Eran granjeros austriacos: una viuda con diez hijos que había perdido ocho en la guerra. Los otros dos tenían a su vez dos hijos, y a mí me adoptaron y me educaron como a uno de ellos» refirió Aleksandra.

En 1945, terminada la guerra, ella ya no sabía polaco. Europa estaba dividida por el telón de acero y Aleksandra había cumplido los 13 en un ambiente decadente; hasta que llegó la liberación. «El gobierno polaco en el exilio montó una expedición de niños polacos que recaló en Barletta (Italia), y de allí a Génova, y al fin, a Barcelona». Les había acogido el gobierno español, lo que resultaba una especie de hogar auténtico después del vagar de aquí para allá.

Aleksandra se refugió en los libros. Llegó a manifestar que el único oasis que tenía entre tanta tragedia eran los libros. «Era lo único que llevaba conmigo». De ese modo se pasaría las horas leyendo las completas de Shakespeare… Recordaba las tardes interminables de Barcelona, de mesa camilla y brasero caliente, escuchando la versión radiofónica de Lo que el viento se llevó. «También vi mi primera ópera en el Liceu, Tristán e Isolda: ¡fue emocionante!», exclamó entusiasmada. Para ella, Barcelona era al fin su casa.